-

Partager cette page

6 MAI 2025 | Séminaire sociAMM : "Qui a vidé la terre d'eau ? Une histoire environnementale du Suriname colonial à l’époque moderne" - Davide Martino

Publié le 18 mars 2025

– Mis à jour le 16 avril 2025

Le 6 mai prochain, sociAMM aura le plaisir d'entendre Davide Martino (sociAMM-ULB / Fondation Wiener-Anspach) pour un séminaire intitulé : "Qui a vidé la terre d’eau ? Une histoire environnementale du Suriname colonial".

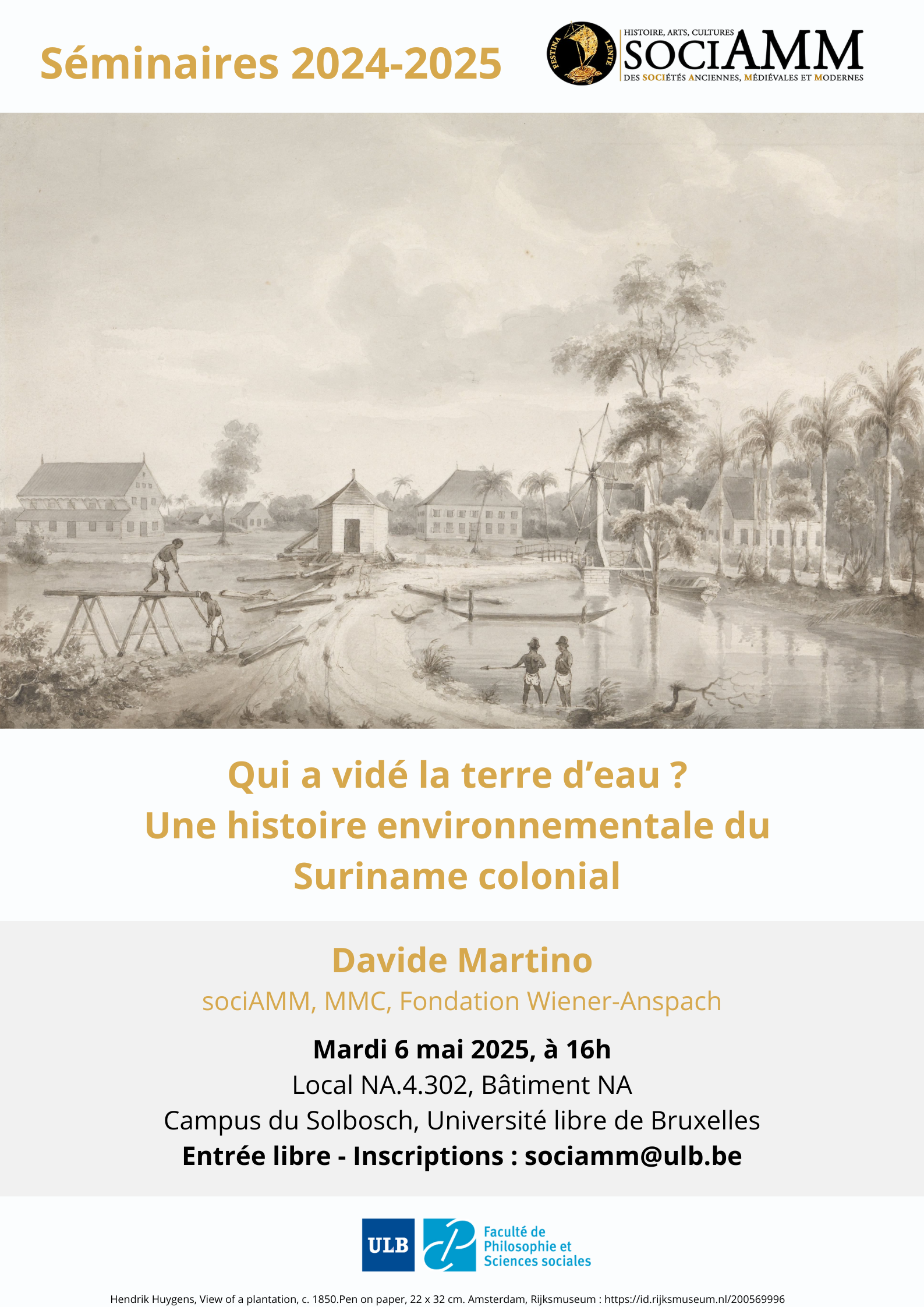

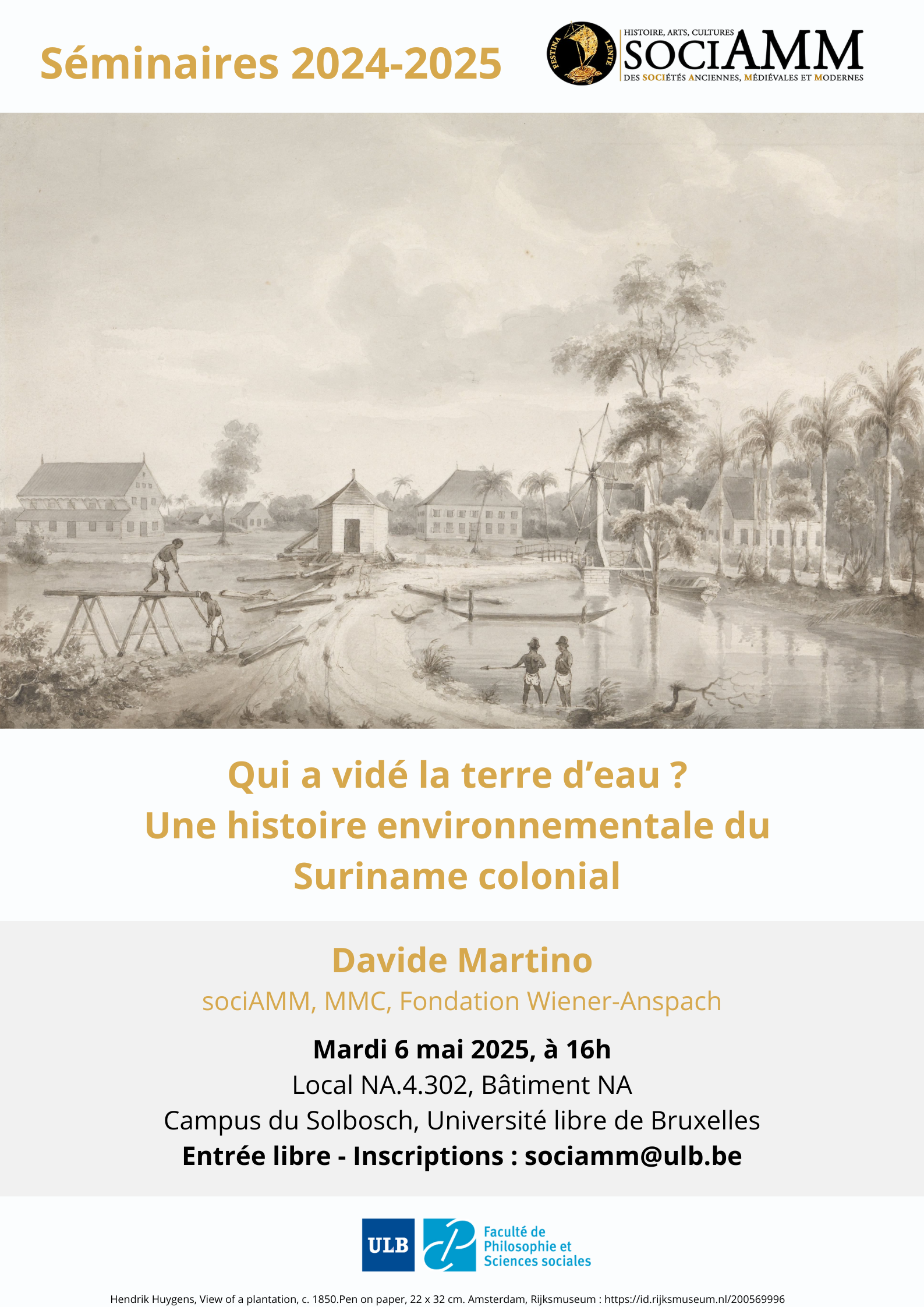

Tout comme les colons hollandais pensaient reconnaître en Guyane certaines des caractéristiques aquatiques de leurs Pays-Bas, les historien.nes du Suriname ont longtemps supposé que les technologies hydrauliques utilisées dans la colonie avaient été importées en bloc de la métropole. Dans la lignée de travaux récents sur Batavia et les Indes orientales néerlandaises, cette communication montre que les Néerlandais n'étaient pas les seuls à construire des environnements et des infrastructures hydrauliques, mais qu'ils s'appuyaient (souvent sans le reconnaître) sur les modes de connaissance et de travail indigènes. Au Suriname, le labeur physique des travailleurs esclavagisés, principalement africains, était indispensable à l'édification des barrages, des canaux et des écluses ; leurs compétences et leurs connaissances, affinées dans les lointains estuaires de la côte africaine, étaient-elles tout aussi cruciales ? En répondant à cette question et à d'autres, cette communication contribuera aux débats actuels sur les héritages du colonialisme, de l'esclavage et de l'extraction des ressources naturelles.  Crédits Vignette : Hendrik Huygens, View of a plantation, c. 1850.Pen on paper, 22 x 32 cm. Amsterdam, Rijksmuseum : https://id.rijksmuseum.nl/200569996.

Crédits Vignette : Hendrik Huygens, View of a plantation, c. 1850.Pen on paper, 22 x 32 cm. Amsterdam, Rijksmuseum : https://id.rijksmuseum.nl/200569996.

Informations pratiques

- 6 mai 2025, à 16h

- Local NA4.302 (ULB - Campus du Solbosch)

- Inscriptions souhaitées : sociamm@ulb.be

Présentation

La partie de la côte sud-américaine située entre l'Orénoque et l'Amazone, nommée « côte sauvage » par des navigateurs européens en raison de l'impraticabilité de ses forêts, portait un nom différent pour ses communautés indigènes : faisant référence à la pénétrabilité de ses fleuves, elles l'appelaient Guyane, « terre d’eau ». Au cours du XVIIIe siècle, ces communautés indigènes, ainsi que les colons européens et les travailleurs africains réduits en esclavage, ont mis en place une infrastructure hydraulique sophistiquée pour transformer une partie de cette « terre d’eau », les possessions hollandaises le long du fleuve Suriname, en une colonie de plantation « modèle ». Les profits néerlandais reposaient sur la violence et l'exploitation, mais aussi sur la construction d'un environnement hydraulique gérable. Cette communication étudie cette construction en se concentrant sur l'histoire environnementale de Paramaribo, le seul centre urbain du Suriname colonial, et d'une plantation sucrière située à l'intérieur des terres.Tout comme les colons hollandais pensaient reconnaître en Guyane certaines des caractéristiques aquatiques de leurs Pays-Bas, les historien.nes du Suriname ont longtemps supposé que les technologies hydrauliques utilisées dans la colonie avaient été importées en bloc de la métropole. Dans la lignée de travaux récents sur Batavia et les Indes orientales néerlandaises, cette communication montre que les Néerlandais n'étaient pas les seuls à construire des environnements et des infrastructures hydrauliques, mais qu'ils s'appuyaient (souvent sans le reconnaître) sur les modes de connaissance et de travail indigènes. Au Suriname, le labeur physique des travailleurs esclavagisés, principalement africains, était indispensable à l'édification des barrages, des canaux et des écluses ; leurs compétences et leurs connaissances, affinées dans les lointains estuaires de la côte africaine, étaient-elles tout aussi cruciales ? En répondant à cette question et à d'autres, cette communication contribuera aux débats actuels sur les héritages du colonialisme, de l'esclavage et de l'extraction des ressources naturelles.

Date(s)

Le 6 mai 2025