-

Share this page

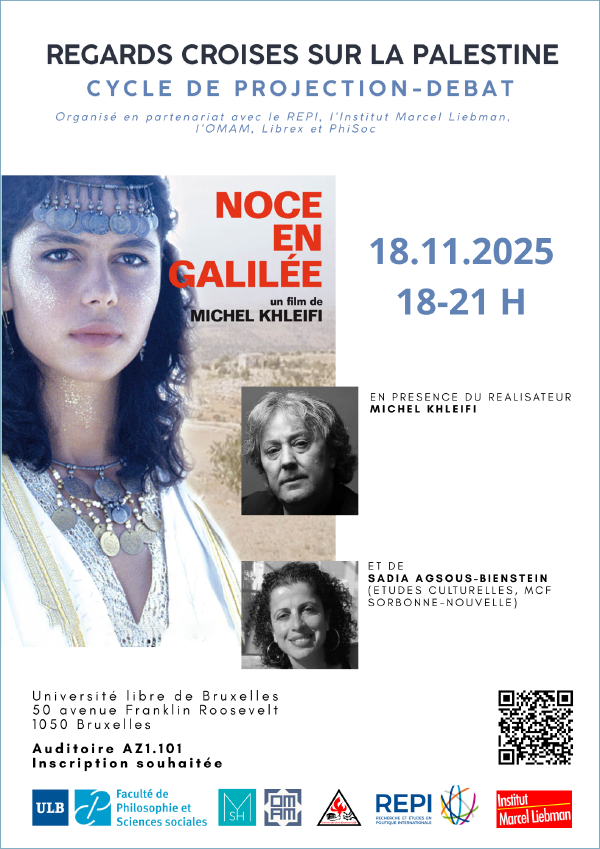

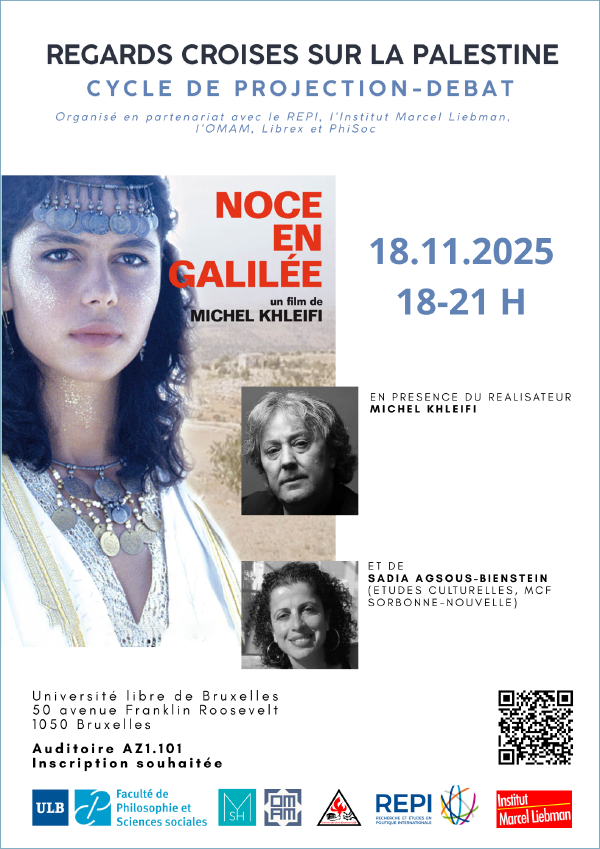

"Noce en Galilée" Projection-débat cycle "Regards croisés sur la Palestine"

Published on October 27, 2025

– Updated on October 27, 2025

Projection-débat en présence du réalisateur Michel Khleifi et de Sadia Agous Bienstein (Etudes culturelles, MCF Sorbonne-Nouvelle)

Evénement organisé en partenariat avec l'Institut Marcel Liebman, l'OMAM, Librex, et PhiSoc

Synopsis

Depuis quatre mois, les lois martiales sont instaurées dans un village arabe palestinien suite à de violentes manifestations. Le Moukhtar, chef du village, prie le Gouverneur militaire israélien de l’autoriser à marier son fils en grande pompe, et donc d’interrompre le couvre-feu momentanément. Le militaire est tenté de refuser, craignant que la noce ne se transforme en manifestation politique, mais il accepte à condition que toute la fête se termine en 24 heures, et que lui et ses officiers soient présents comme invités d’honneur. Le vieux s’incline, car lors des fêtes, mariages ou deuils, même l’ennemi doit être toléré.

Au village, le Moukhtar essaye de convaincre tout le monde : les habitants réagissent différemment à cette invitation. Il doit alors les rallier à sa décision : ils doivent soutenir son rêve. Noce en Galilée est l’histoire d’un défi au cours duquel deux dieux – au sens tragique du terme – vont s’affronter : le Gouverneur, détenteur du pouvoir militaire et le Moukhtar, détenteur du pouvoir patriarcal. Chacun cherchant à être maître du destin, les deux hommes vont échouer, laissant pour seul vainqueur le peuple, les gens simples du quotidien.

Chaque personnage du film rêve d’atteindre un but, mais en vain. Tout naît pour mourir. Seule réalité : l’échec du marié, d’où va naître en fait un profond amour. Car si la vie et le quotidien sont bien réels, la politique et la religion sont des mythes. Et la Palestine est un pays mythique par excellence. Noce en Galilée cherche à réunir mythe et réalité en une poétisation du réel : une synthèse de l’image, du son, des rythmes, des états d’âme, des paysages qui se conjuguent pour porter un message de liberté.

Biographies

Michel Khleifi, né en 1950 à Nazareth, est un cinéaste palestinien majeur, dont l'œuvre s'inscrit dans une démarche à la fois artistique et politique. Il est notamment connu pour son film Noce en Galilée (1987), qui a marqué un tournant dans le cinéma palestinien.

Après avoir vécu à Nazareth jusqu'en 1970, Khleifi s'installe à Bruxelles afin de poursuivre des études à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS). Il y obtient en 1977 un diplôme en mise en scène pour le théâtre, la radio et la télévision. Son parcours professionnel débute en Belgique, où il travaille pour la télévision et la radio publiques. Il réalise plusieurs reportages pour l'émission hebdomadaire À suivre, ainsi que diverses productions radiophoniques.

En 1980, il réalise son premier long métrage, La Mémoire fertile, qui inaugure une œuvre cinématographique profondément engagée, centrée sur les réalités humaines et politiques du peuple palestinien. En 2003, il coréalise avec Eyal Sivan Route 181 : Fragments d'un voyage en Palestine-Israël, une œuvre documentaire ambitieuse qui interroge les frontières, les récits historiques et les mémoires collectives.

Sadia Agous Bienstein est maîtresse de conférences à l’université Sorbonne-nouvelle, spécialiste en études culturelles dans la région du MENA avec des travaux ancrés en langues, littératures et cultures arabes et hébraïques-israéliennes. Ses recherches s’intéressent également à la traductologie et à la pensée arabe moderne pour investir les relations juives-arabes en Palestine et les archives culturelles palestiniennes pré-1948. Son dernier ouvrage prend comme objet les Palestiniens en Israël. Elle y examine le roman palestinien en hébreu pour le repositionner au sein de la littérature de résistance telle qu’élaborée par l’écrivain et intellectuel palestinien Ghassan Kanafani. Intéressée par l’histoire intellectuelle de l’espace arabe et plus particulièrement dans le cadre des relations juives-arabes, son prochain ouvrage s’intéresse aux intellectuels et écrivains de l’espace arabe et à leur approche face à l’antisémitisme européen et à la Shoah.

Modération : Jihane Sfeir, Université libre de Bruxelles (OMAM-REPI)

Inscription souhaitée : https://forms.office.com/e/1b3Ah1FKhc?origin=lprLink

La projection sera précédée de 12h à 14h par un séminaire à la Salle Henri Janne (Institut de Sociologie, bâtiment S, 15ème étage) sur le thème Coloniser par la langue : une étude comparative de l’Algérie coloniale et de la Palestine, avec Sadia Agsous-Bienstein (MCF Sorbonne-nouvelle et chercheure associée OMAM). Cette présentation portera sur les expériences de colonialisme de peuplement en Palestine (depuis 1948) et en Algérie coloniale (1830–1962), en examinant à la fois leurs similitudes et leurs différences. Cette comparaison vise à mieux comprendre comment l’écrasement et la suppression des langues autochtones s’inscrivent dans ce que Frantz Fanon a qualifié d’« arsenal complexe issu de la situation coloniale » (Fanon, 1952). Une telle approche comparative permet également d’anticiper certaines des politiques linguistiques israéliennes à l’égard de la langue arabe au-delà du territoire de l’État d’Israël proprement dit — des politiques dont plusieurs sont déjà mises en œuvre dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Jérusalem-Est, où l’on observe une intensification de la colonisation juive.

Mardi 18 novembre 2025 | 18-21 heures

Université libre de Bruxelles

Auditoire AZ1.101

Avenue Franklin Roosevelt 50

1050 Bruxelles

Plus d’information sur le cycle « Regards croisés sur la Palestine »

Synopsis

Depuis quatre mois, les lois martiales sont instaurées dans un village arabe palestinien suite à de violentes manifestations. Le Moukhtar, chef du village, prie le Gouverneur militaire israélien de l’autoriser à marier son fils en grande pompe, et donc d’interrompre le couvre-feu momentanément. Le militaire est tenté de refuser, craignant que la noce ne se transforme en manifestation politique, mais il accepte à condition que toute la fête se termine en 24 heures, et que lui et ses officiers soient présents comme invités d’honneur. Le vieux s’incline, car lors des fêtes, mariages ou deuils, même l’ennemi doit être toléré.

Au village, le Moukhtar essaye de convaincre tout le monde : les habitants réagissent différemment à cette invitation. Il doit alors les rallier à sa décision : ils doivent soutenir son rêve. Noce en Galilée est l’histoire d’un défi au cours duquel deux dieux – au sens tragique du terme – vont s’affronter : le Gouverneur, détenteur du pouvoir militaire et le Moukhtar, détenteur du pouvoir patriarcal. Chacun cherchant à être maître du destin, les deux hommes vont échouer, laissant pour seul vainqueur le peuple, les gens simples du quotidien.

Chaque personnage du film rêve d’atteindre un but, mais en vain. Tout naît pour mourir. Seule réalité : l’échec du marié, d’où va naître en fait un profond amour. Car si la vie et le quotidien sont bien réels, la politique et la religion sont des mythes. Et la Palestine est un pays mythique par excellence. Noce en Galilée cherche à réunir mythe et réalité en une poétisation du réel : une synthèse de l’image, du son, des rythmes, des états d’âme, des paysages qui se conjuguent pour porter un message de liberté.

Biographies

Michel Khleifi, né en 1950 à Nazareth, est un cinéaste palestinien majeur, dont l'œuvre s'inscrit dans une démarche à la fois artistique et politique. Il est notamment connu pour son film Noce en Galilée (1987), qui a marqué un tournant dans le cinéma palestinien.

Après avoir vécu à Nazareth jusqu'en 1970, Khleifi s'installe à Bruxelles afin de poursuivre des études à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS). Il y obtient en 1977 un diplôme en mise en scène pour le théâtre, la radio et la télévision. Son parcours professionnel débute en Belgique, où il travaille pour la télévision et la radio publiques. Il réalise plusieurs reportages pour l'émission hebdomadaire À suivre, ainsi que diverses productions radiophoniques.

En 1980, il réalise son premier long métrage, La Mémoire fertile, qui inaugure une œuvre cinématographique profondément engagée, centrée sur les réalités humaines et politiques du peuple palestinien. En 2003, il coréalise avec Eyal Sivan Route 181 : Fragments d'un voyage en Palestine-Israël, une œuvre documentaire ambitieuse qui interroge les frontières, les récits historiques et les mémoires collectives.

Sadia Agous Bienstein est maîtresse de conférences à l’université Sorbonne-nouvelle, spécialiste en études culturelles dans la région du MENA avec des travaux ancrés en langues, littératures et cultures arabes et hébraïques-israéliennes. Ses recherches s’intéressent également à la traductologie et à la pensée arabe moderne pour investir les relations juives-arabes en Palestine et les archives culturelles palestiniennes pré-1948. Son dernier ouvrage prend comme objet les Palestiniens en Israël. Elle y examine le roman palestinien en hébreu pour le repositionner au sein de la littérature de résistance telle qu’élaborée par l’écrivain et intellectuel palestinien Ghassan Kanafani. Intéressée par l’histoire intellectuelle de l’espace arabe et plus particulièrement dans le cadre des relations juives-arabes, son prochain ouvrage s’intéresse aux intellectuels et écrivains de l’espace arabe et à leur approche face à l’antisémitisme européen et à la Shoah.

Modération : Jihane Sfeir, Université libre de Bruxelles (OMAM-REPI)

Inscription souhaitée : https://forms.office.com/e/1b3Ah1FKhc?origin=lprLink

La projection sera précédée de 12h à 14h par un séminaire à la Salle Henri Janne (Institut de Sociologie, bâtiment S, 15ème étage) sur le thème Coloniser par la langue : une étude comparative de l’Algérie coloniale et de la Palestine, avec Sadia Agsous-Bienstein (MCF Sorbonne-nouvelle et chercheure associée OMAM). Cette présentation portera sur les expériences de colonialisme de peuplement en Palestine (depuis 1948) et en Algérie coloniale (1830–1962), en examinant à la fois leurs similitudes et leurs différences. Cette comparaison vise à mieux comprendre comment l’écrasement et la suppression des langues autochtones s’inscrivent dans ce que Frantz Fanon a qualifié d’« arsenal complexe issu de la situation coloniale » (Fanon, 1952). Une telle approche comparative permet également d’anticiper certaines des politiques linguistiques israéliennes à l’égard de la langue arabe au-delà du territoire de l’État d’Israël proprement dit — des politiques dont plusieurs sont déjà mises en œuvre dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Jérusalem-Est, où l’on observe une intensification de la colonisation juive.

Mardi 18 novembre 2025 | 18-21 heures

Université libre de Bruxelles

Auditoire AZ1.101

Avenue Franklin Roosevelt 50

1050 Bruxelles

Plus d’information sur le cycle « Regards croisés sur la Palestine »

Dates

On the November 18, 2025